Questa non è una newsletter anti-intelligenza artificiale, “Dove andremo a finire, signora mia, ora che i robot ci mangeranno vivi”, no no. Anche se non ti sei mai innamoratə di un chatbot, due domande te le sarai già fatte in quest’ambito.

Diciamocelo: l’intelligenza artificiale ci sta già aiutando, e tanto. C’è chi ci scrive libri (tipo questo) - e chi, dicendolo solo dopo aver incassato (questo). Chi la usa per fare i reclami - hai mai provato a chiedere a ChatGPT come scrivere una mail citando gli articoli del cc per avere un rimborso? Prova. E chi, più banalmente, ci corregge i testi e fa le traduzioni.

Un gruppo di ricercatori americani l’ha usata per la terapia. L’ha chiamata Therabot, ed è un’app che dà risposte immediate a chi si sente in difficoltà. Cosa ne è venuto fuori? Che i pazienti si sentivano meglio dopo averle parlato - meglio anche di quando erano andati da unə psicologə, verə. Insomma, la domanda è: finirai anche tu in terapia da un chatbot, prima o poi?

Dipende quello che cerchi. Non solo quando vai in terapia, ma tutte le volte in cui elemosini ascolto, sei sicurə di sapere quello che stai effettivamente cercando? E come distinguerlo da altro?

In questa newsletter:

definisco l’ascolto - quella cosa che siam tuttɜ convinti di sapere, ma che raramente facciamo davvero;

lo distinguo rispetto a compiacenza e lamentela - neo-emozioni che contribuiamo ad alimentare, spesso senza saperlo, con un ascolto di facciata;

ti parlo della tecnica dello “Yes and” per uscire dagli impasse in cui non ti senti ascoltatə. Può capitare.

Come mi ascolta ChatGPT, nessuno mai

Partiamo dallo studio di questi ricercatori americani (questo).

210 pazienti che soffrono di depressione, ansia e di un esordio di disturbo del comportamento alimentare

per 4 settimane hanno parlato con l’app Therabot (costruita dal gruppo di clinici con l’AI)

per un periodo di 8 settimane dopo l’intervento con l’app sono stati monitorati.

Il risultato?

Hanno detto che si sono trovati bene - come se non di più rispetto a quando hanno parlato con un clinico;

i loro sintomi si sono nettamente ridotti, soprattutto quelli relativi alla depressione e alla gestione dei comportamenti alimentari.

In questo video, una dimostrazione di come funziona l’app dello studio.

Ora: non è intenzione di chi scrive entrare nel dibattito sull’efficacia clinica di questa pratica, e nemmeno sulle sue implicazioni etiche. Beh, forse avrei qualcosa da dire sull’apetta che mentre sta scrivendo la risposta sembra che si stia tristemente spremendo le meningi: c’era davvero bisogno di tutta ‘sta scena?

Vabbè.

Quello che mi e ti chiedo, invece, con la scusa di Therabot, è: che cosa andiamo realmente cercando, quando vogliamo essere ascoltatɜ?

E’ davvero ascolto?

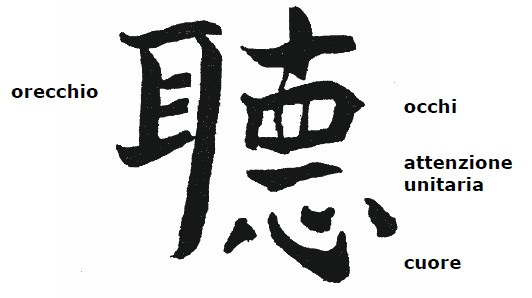

Definire l’ascolto è complesso, perché non richiede solo la capacità di essere mente, orecchio e presenza al servizio di chi si esprime. Anche se c’è chi ci ha pensato così intensamente da farci un bellissimo ideogramma che sta per ascolto attivo.

Per chi lo esercita a livello professionale, ascoltare è quell’operazione necessaria a capire che cosa c’è sotto - se una lamentela o una richiesta di aiuto, se vuoi vedere la tua prospettiva dal di fuori per capire se regge o, invece, farti venire in mente nuove idee.

Partiamo, intanto, da cosa non è ascoltare.

Non è compiacere

Ascoltare una persona non è darle ragione. Anche quando è molto tenero farlo - e richiederlo.

Ascoltare è capire le premesse da cui parte la sua visione del mondo - o di un problema. Cercare di comprendere il mondo per come riesce a vederlo chi si sta esprimendo.

ATTENZIONE: non è che si ascolta solo chi parla. Anche il silenzio si ascolta, anche i neonati si ascoltano, anche chi si esprime a gesti.

Quando ascoltiamo, infatti, ci caliamo nei presupposti impliciti che una persona ha sul mondo, sulle sue relazioni, sulle cose che pensa di sé. Ascoltando, capiamo se si fida - e di chi, se ha paura, da quali basi parte per cercare una soluzione.

Per sua natura, dunque, il vero ascolto non è mai rassicurante: obbliga chi si esprime a rendersi conto della parzialità del proprio punto di vista. E obbliga chi ascolta a stare dentro una prospettiva inconsueta.

Forse anche un po’ inquietante.

Non è accettare supini la sua lamentela

Spesso, chi pretende ascolto, si sta solo lamentando.

Nella scuola romana di Psicologia Clinica di Renzo Carli e Maria Rosa Paniccia, in quel caso di parla della richiesta di conferma di una neo-emozione, un’emozione che non genera niente di nuovo.

Sono neo-emozioni la pretesa, il controllo, la provocazione, l'obbligo, la diffidenza, la lamentela e la preoccupazione. Tutte emozioni che non propongono un reale cambiamento. Se sono triste [emozione], faccio qualcosa per tirarmi su. Se provo rabbia [emozione], spesso sbotto e le cose cambiano, in qualche modo. Se mi lamento [neo-emozione], parlo in continuazione ma non progetto un reale cambiamento.

No, le neo-emozioni sono, infatti, reazioni difensive che piegano la relazione con chi ascolta e costringono dentro una relazione di potere. Unə che si lamenta non lə puoi interrompere, pare brutto.

La lamentela ha, infatti, tre elementi ricorrenti. Facci caso.

Chi si lamenta non sta affrontando veramente il problema, non fa tentativi per cambiare e non si interroga su come può modificare la situazione - vuole solo continuare a parlare.

Lamentandosi, si illude di poter gettare la responsabilità di quel problema su chi sta ascoltando - che magicamente viene prima idealizzatə e, un attimo dopo, simbolizzatə come l’ennesimo deludente tentativo.

Nella lamentela, agisce il ruolo di vittima non solo della situazione, ma anche della relazione. Insomma, chi si lamenta tende a essere martire, sempre. E a rimanerci.

Ti è mai capitato di scervellarti per aiutare qualcuno a risolvere un problema e sentirti continuamente rispondere: “Sì, ma”, “sì, però”? Ecco, quella cosa lì è una neo-emozione che ti sta arrivando addosso. Occhio.

I conversazionalisti chiamano lo “Yes, but”, e la studiano come una politeness strategy per mascherare un profondo disaccordo e asimmetria relazionale (Fonte).

Ascoltare non vuol dire prendere tutto per vero

Ho ascoltato cose sincere che erano palesemente false. Non ci credi?

La più parte delle volte mi è capitata con bambinɜ, ma debbo dire anche con grandi affabulatori e narcisi. Perché quello è ascolto?

Beh, semplice: la verità espressiva usa il contenuto, non ne è schiava. E ascoltare non è fare una classifica morale, ma sentire la verità psicologica di chi ci parla. Sentire il suo vero punto di vista sul mondo - che vale anche quando diciamo str*****e.

E allora, come ci si ascolta?

La dico brutta: si ascolta solo chi vuole cambiare. Altrimenti, è perdere tempo prezioso per le relazioni che valgono, quelle in cui siamo ingaggiate in relazioni reciproche, dove l’ascolto serve davvero a qualcosa.

Chi si lamenta costantemente - non sto parlando dei piccoli sfoghi momentanei - non sta facendo un danno solo a sé stesso, ma inquina la relazione.

Ovviamente, tutto questo se non siete pagati. Se lo fate per mestiere, invece, è sempre antipatico, ma la lamentela può essere una bella occasione per lavorarci su. Sempre che l’altrə sia un minimo dispostə a farlo.

Dall’altra parte, però, se non ti senti capita, occorre dirlo. Leggi cosa dice questo attore americano qui, tradotto grazie alla mia amica ChatGPT (sì, per me lei è femmina).

«“Yes, and”» (Sì, e…) è qualcosa che ho imparato studiando teatro d’improvvisazione. “Yes, and” è quando qualcuno fa una proposta, un suggerimento, e tu ci costruisci sopra. Potresti dirmi: “Ti piace il mio cappello?” In realtà non stai indossando un cappello, quindi potrei semplicemente rispondere: “Sì, ma non stai indossando un cappello”, e così uccido qualsiasi possibilità di interazione e gioco sul nascere. Oppure potrei dire: “Sì, e wow, che bel cappello. A cosa serve quella maniglia sul lato?” Mi sto permettendo di essere cambiato dalla tua proposta, e poi apro nuove possibilità. Tu potresti allora dire: “Sì, e guarda cosa succede quando la giro!”, invitandomi di nuovo a rispondere. E questo lo facciamo ancora e ancora, costruendo insieme narrazioni selvagge e ispirate.

Come scrivono Deborah Frances-White e Tom Salinsky nel loro libro The Improv Handbook, “dire sì all’idea del tuo partner rappresenta un rischio. Devi lasciare entrare un’idea diversa e, se devi costruirci sopra, devi lasciarti influenzare. Non puoi pianificare in anticipo la tua proposta, dipende da ciò che offre il tuo partner”. Dire “sì, ma” ci permette di restare al sicuro, mentre “sì, e” significa imparare a fidarsi delle persone, interagire con loro, e co-creare qualcosa che potrebbe nascere solo da quell’interazione. Ci apriamo alla possibilità di essere cambiati dall’altra persona.

Rob Hokins - 23 ottobre 2020

4. Prova il “Yes and” anziché il “Yes, but”, allora.

Grazie per aver letto fino a qui! ;)

Per commenti, basta rispondere a questa mail – e sì, rispondo a tutte le mail.

M(ercoledì)arzia

Dalla lettura di Mercoledì.

E’ piuttosto rara la sincerità verbale; se vuole andare al di là dell’ovvietà richiede doti di invenzione, di energia, di concentrazione. E’ come il salto in alto in cui un atleta deve vincere il proprio peso e superare la propria altezza. Non molti ci riescono. Quando però uno è sincero in questo modo coraggioso gli altri sono enormemente attirati da quello che dice. Quando noi riusciamo a dire con precisione quello che sentiamo, ossia quando siamo veri nel linguaggio, è il momento in cui suscitiamo negli altri il massimo interesse. Peccato che accada di rado.

Giuseppe Pontiggia, Per scrivere bene imparate a nuotare, 2020, p. 23