Sogna, ragazzǝ, sogna

Sogni e incubi dipendono anche dal cronotipo e dalla tua sensibilità. Persino fare incubi ha dei lati positivi - chi l'avrebbe mai detto.

Siamo in un periodo pieno di incubi, diciamocelo. E come potrebbe essere altrimenti, con tutte queste notizie. Chi sta meglio li rimuove, tutti gli altri la mattina la iniziano in salita. Forse non sai, però, che sogni in base al tuo cronotipo e alla tua alta sensibilità. Che - vero - ti rende più predispostǝ a fare incubi, ma ti dà anche dei vantaggi competitivi interessanti. Li conosci? Forse no.

Ecco perché in questa newsletter trovi test e nuovi riferimenti su sogni e incubi.

Mercoledì è qui per questo: per spiegarti scientificamente la psicologia, in particolare quella delle persone sensibili.

Partiamo dalle promesse.

Mercoledì ha preso un saggio del 1976 che è ancora usato da chi studia sonno e ritmi circadiani e ne ha fatto un breve test per darti modo di comprendere il tuo cronotipo, la predisposizione a svolgere attività quotidiane in un particolare momento della giornata. Hai un cronotipo mattutino, serale o neutro?

Scoprilo qui: rimarrai stupitǝ dagli esiti. Hai due opzioni: cliccare sul qr-code oppure su questo link.

Che senso ha sapere il proprio cronotipo?

Beh, ad esempio, può concretamente aiutarti a settare le tue routines:

a che ora è meglio PER TE andare a dormire?

quando ti conviene fare attività fisica?

quand’è meglio mettere le cose stressanti - se proprio non puoi evitare di farlo?!

Sonno e cronotipo - se ti sei persǝ di che stiamo parlando, recuperi qui - influenzano, tra le altre cose, anche come sogni. Super incubi? Sogni molto dettagliati? Esperienze immersive rilassanti? E come ti svegli la mattina, dopo questi sogni? Tutte domande che potrebbero aiutarti a sistemare meglio le tue routines sul sonno e, sì, sui sogni.

I sogni sono una parte fondamentale della nostra vita psichica. Ci aiutano a gestire le emozioni e a rielaborare quello che ci succede. La storia dei sogni in psicologia è un pochino più ampia (saltala se la conosci già, non ci offendiamo).

+++PICCOLO BIGNAMINO SULLO STUDIO DEI SOGNI IN PSICOLOGIA+++

In psicologia, lo studio dei sogni si è molto evoluto da quando Freud scrisse “L’interpretazione dei sogni”, appunto, con cui tradizionalmente si dà avvio alla psicoanalisi. Se, inizialmente, sono stati letti come rivelatori dell’inconscio del sognatore (conflitti irrisolti, rimozioni, ansie), si è poi accostata una lettura simbolica. In quest’accezione, i sogni sono mezzi di accesso al funzionamento dei gruppi e del contesto sociale nel quale viviamo. A partire da Jung, fioriscono i metodi per analizzare i sogni e metterli in relazione fra loro e con altre parti della nostra vita psicologica: dalle associazioni al social dreaming, un metodo che si basa sull’associazione dei sogni di un gruppo fisso di persone che parla solo di ciò che ha sognato le notti precedenti.

C’è poi chi sostiene (Kleitman) che i sogni, all’inizio della nostra nottata, servano per “depurare” - sì, hai letto bene - dai ricordi insignificanti del giorno precedente. Interpretare i sogni, quindi, non ha necessariamente senso per tutti, mentre i sogni continuano ad averlo.

Nella psicologia contemporanea - accanto ai clinici e agli psicoanalisti che continuano a ritenere i sogni un luogo dove succedono cose interessanti - sono i neurofisiologi ad esserne più interessati. Sono loro ad averci spiegato che con i sogni rielaboriamo quello che ci è successo nei giorni precedenti. Sono sempre loro che ci hanno raccontato che sogniamo nella fase REM, quando - senza mai aprire le palpebre - gli occhi si muovono come pazzi mentre il resto del corpo è paralizzato. E, infatti, se ti capita di svegliarti improvvisamente da una fase REM, difficilmente ti scordi la sensazione di fastidio.

Chiudo questo bignamino con un accorato appello da parte di tutti gli psicologi del mondo: Basta chiederci - appena ci conoscete - di interpretare un vostro sogno! Non siamo jukebox di diagnosi, né fornitori ufficiali di numeri da giocare al lotto.

++++++++++++++++++++++++++THE END++++++++++++++++++++++

Certo, però, di questi tempi - con tutte le terribili sollecitazioni che le notizie sul mondo ci danno - i sogni sono diventati pesanti. Una spiegazione è la grande mole di dolore che le notizie del mondo ci richiedono di rielaborare. Mercoledì ne ha già parlato qui, provando a dare consigli su come tenere bilanciate - per quanto possibile - la responsabilità di tenersi informatǝ e la gestione della propria salute mentale, specie se altamente sensibili.

Breaking news, breaking hearts

Sgrunt. Alla sua prima edizione speciale, Mercoledì avrebbe certamente voluto parlar d’altro: non di come gestire le terribili notizie di questi giorni. Due guerre vicine piene di massacri, terrorismo e spread. Eppure. Quali sono le attenzioni che occorre avere in questi giorni come persone altamente sensibili

Bene, e chi è altamente sensibile, come sogna?

Sogna in maniera più vivida, emotivamente densa e con molti dettagli. La stessa cosa, purtroppo, vale per gli incubi, tanto da far dire ad alcuni che le persone altamente sensibili siano “nightmare-prone individuals”. Penso che si capisca senza bisogno di tradurre.

Qui vanno fatte alcune distinzioni. Se, infatti, abbiamo vissuto traumi in età infantile, o siamo iper-sensibili - che è diverso dall’alta sensibilità e ha, appunto, a che fare con la maggiore reattività in un campo di vita per via dei traumi subiti - ecco gli incubi ci possono portare fuori strada. In altri termini: se siamo in queste condizioni, è del tutto logico - lo dicono gli esperti - che si abbiano frequenti incubi. Non parliamo, poi, di chi sta vivendo il Disturbo Post-Traumatico da Stress o chi lavora con persone traumatizzate e ha più rischio di altri di sviluppare il cosiddetto Trauma Vicario - quella condizione in cui vivi il trauma anche se non è tuo.

Allora, potrebbe venirti da pensare che essere più espostǝ a frequenti incubi sia solo un disastro: aumento di stress e reattività emotiva di tipo negativo. Sì, c’è anche quello, certo.

Però, attenzione: un paio di nuove ricerche (Fonte) riportano che le persone che fanno tanti incubi sono mooolto più curiose delle altre, hanno un modo di ragionare aperto, fanno associazioni divergenti e creative e rispondono meglio di chi non è altamente sensibile alle emozioni positive. Tiè.

Inoltre, hanno qualità artistiche e immaginative generalmente più sviluppate, attivano di più i neuroni-specchio - risultando più empatiche - e, sia nella veglia che nel sonno, cercano soluzioni: ti è mai capitato di modificare i sogni mentre stavi sognando? Ecco, quella cosa lì.

Ti pare poco?

A me no, ma se per te la risposta fosse diversa, eccoti 3 cose curiose a tema sogni. Te li puoi giocare la prossima volta che non sai cosa dire in una conversazione.

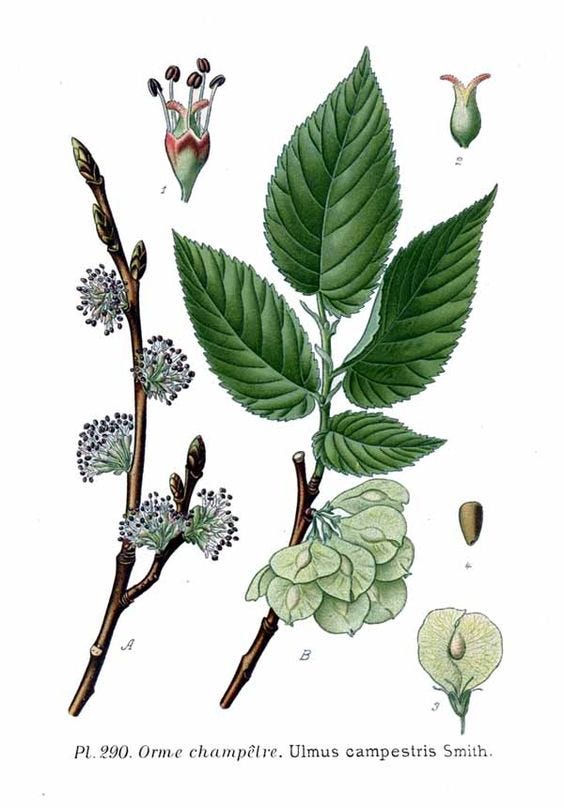

Secondo i greci antichi, l’olmo era l’albero dei sogni. Il nome viene da Oneiros (Morfeo nella mitologia latina), figlio del Sonno e della Notte. Il mito dell’olmo come albero oracolare - stimolerebbe la capacità dei sogni di dirci il futuro - arriva fino a Virgilio che scrisse che ad ogni foglia di olmo corrisponde il sogno di qualcunǝ. Bello, no?

Incontriamo un olmo e pensiamo a quanti sogni contiene.

Senza entrare in strani esoterismi, quant’è che non ti fai una dormitina sotto un albero? Magari rilassa, chi lo sa.

Un gruppo di artisti non meglio identificati ha creato un database per tenere traccia dei sogni di un sacco di gente: è lo sleep and dream database, questo il link. Si possono fare ricerche sui sogni degli altri e inserire i propri.

Se Mercoledì non fosse così indispettita dalla tecnologia, vi girerebbe la newsletter dello scorso sabato di Ester Viola - Ultraviolet - su come i sogni cambiano con l’età. Prende spunto da un articolo uscito dal Washington Post, ma è molto più divertente. Si intitola come la temibile brioche del Bar Sport di Stefano Benni: La Luisona.

Bene, ora vado a letto.

Grazie per aver letto fino a qui! ;)

Per commenti, basta rispondere a questa mail – e sì, rispondo a tutte le mail.

M(ercoledì)arzia

Dalla lettura di Mercoledì.

Viktor Sklovskij ha scritto: “Se invece di cercare di fare la storia, cercassimo semplicemente di essere responsabili per i singoli eventi che la compongono, forse non ci renderemmo ridicoli. Non la storia si deve fare” ha scritto Sklovskij, “ma la biografia”.

Anche io, anche voi, tutti noi, abbiamo questo impegno terribile: fare la nostra biografia.

Paolo Nori, Una notte al Museo Russo, 2024, pp. 128-129